在能源转型衍生社会经济影响研究方面威廉希尔WilliamHill官方网站在读博士生高帅之为第一作者,周鹏教授、张鸿雁副教授为共同通讯作者,在读博士生杨硕共同合作完成一篇研究成果。题目为《评估中国淘汰煤电对社会经济和主观幸福感的影响》(Evaluating socio-economic and subjective well-being impacts of coal power phaseout in China),发表于国际综合类期刊Nature Communications。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-57561-8

文章摘要

在过去十年中,中国实施了一项雄心勃勃的煤电淘汰计划,这引发了一系列社会经济重组。为深入了解这一淘汰计划在应对全球气候变化方面产生的社会经济影响,我们于2014 - 2020年在中国的宏观和微观两个层面开展了实证分析。研究发现,该淘汰计划的负面影响导致农村和城市人口的年收入分别下降了3.1%和1.9%。尽管面临宏观经济挑战,但人们的幸福感和生活满意度总体有所提升。总体而言,这些研究结果揭示了在煤电淘汰过程中,宏观社会经济表现与主观幸福感(SWB)呈现反向变动的现象。我们的研究揭示了在煤电淘汰背景下潜在的社会经济不公以及机遇,强调了在设计脱碳策略时保持灵活性的重要性。

研究背景

推动能源转型,减少电力部门对煤炭等传统化石能源的依赖,是达成全球气候目标、践行我国“双碳”战略的重要举措。近年来,我国积极促进煤电转型发展和能源清洁高效利用,已累计淘汰煤电落后产能超过1亿千瓦。退出煤电落后产能具有双面性,既有助于降低污染排放、保障居民健康,也可能对居民收入和社会就业产生一定冲击,其具体影响范围和程度尚待深入研究,增加了退煤进程的不确定性。因此,亟需评估逐步退役燃煤电厂将对居民健康、生活方式和经济结构的衍生社会经济影响,为能源转型的平稳推进提供理论支撑。

方法介绍

研究团队利用2010年至2020年间中国区县级宏观社会经济数据和个体追踪调查数据,采用基于双重差分(DID)的准自然实验方法,定量分析了煤电退出对宏观居民收入和微观个体感知的影响,并估算了个体幸福感提升所创造的经济价值,从而揭示了煤电退出背景下潜在的社会经济风险和新兴发展机遇,为我国能源转型提供了新视角。

研究结论

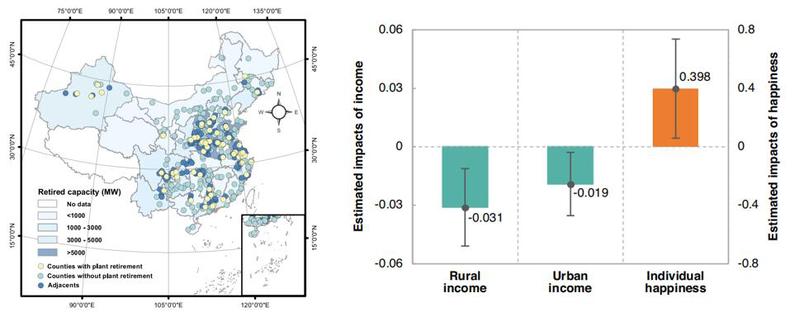

研究揭示了煤电退出效应的双重性,即在对宏观经济带来挑战的同时,通过显著改善个体主观幸福感,也可能创造不可忽视的经济价值(见图1)。

图1 燃煤电厂退役的地理分布和其社会经济效应

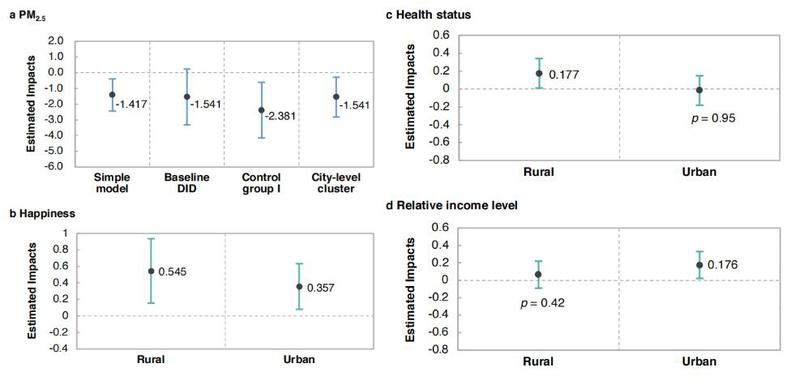

机制分析表明,环境质量的改善和健康等福利的提升可能是促进幸福感提高的关键途径(见图2)。

图2 煤电退出影响的作用机制

异质性分析进一步显示,居住在煤电依赖度高、退役产能规模较大或位于农村地区的群体,以及健康状况较差、年龄较大的人群,对煤电退出带来的各项挑战与效益更为敏感。

最后,研究从环境效益、个体感知福利和清洁能源部署三个角度,指出了在煤电退出过程中提升社会经济效益和居民福利的潜在机遇。该研究综合捕捉了能源转型在环境、经济和社会层面所引发的衍生影响,强调了将经济社会因素纳入转型政策评价体系的重要性,并提出了促进公正转型的政策建议。该论文审稿专家认为,研究“提出了一个有趣的话题”, “新颖且至关重要”,并“创新性地探讨了逐步淘汰燃煤电厂对经济社会,尤其是个人福祉的影响”,认为这一成果“可能为加速能源转型、实现气候目标提供关键的新视角”。